2月20日(木)に、地学専門部報告会・懇親会が行われました。報告会では本年度の活動を振り返り、来年度に向けてよりよい活動になるようにテーブルごとで話し合いました。また、懇親会では若手教員がそれぞれ自己紹介し、今年度頑張ったことや来年度への抱負を語りました。

12月13日(金)に、弥富小学校にて、室内研修が行われました。服部先生(弥富小)、谷口先生(大須小)、小神先生(赤星小)、金森先生(広路小)が講師となって話題提供を行い、その後参加者で対話をする、という会でした。

話題は以下の通りです。

1、学びのコンパスを意識した理科授業の実践について

2、教材研究の仕方について

3、見方・考え方を働かせるとは

4、ICTを生かした理科授業の実践について

参加者からは、新たな考え方を知ることができた、というような声が多く、有意義な研修となりました。

2月28日(火)に地学報告会・研修会を常磐小学校にて行いました。今回の報告会では、本年度の活動報告やご勇退される方からのお言葉をいただきました。

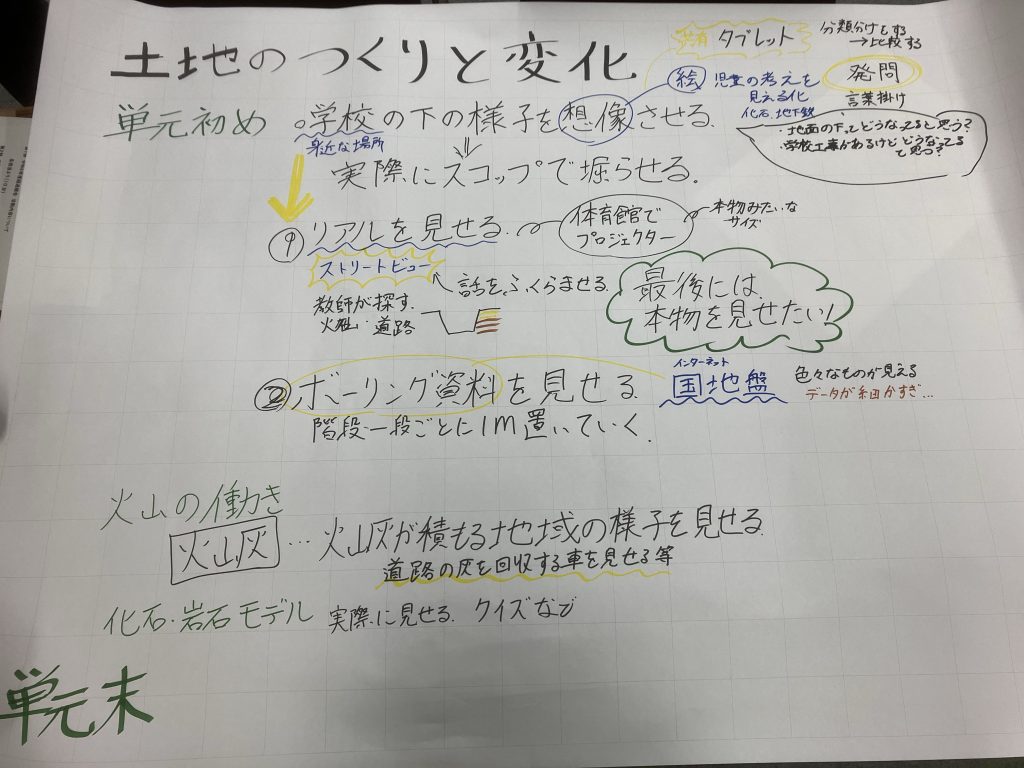

また、授業づくり研修会が行われました。小学校4年生「雨水のゆくえ」や6年生「土地のつくりと変化」、中学校3年生「地球と宇宙」の導入部に焦点を当てた話し合いをしました。

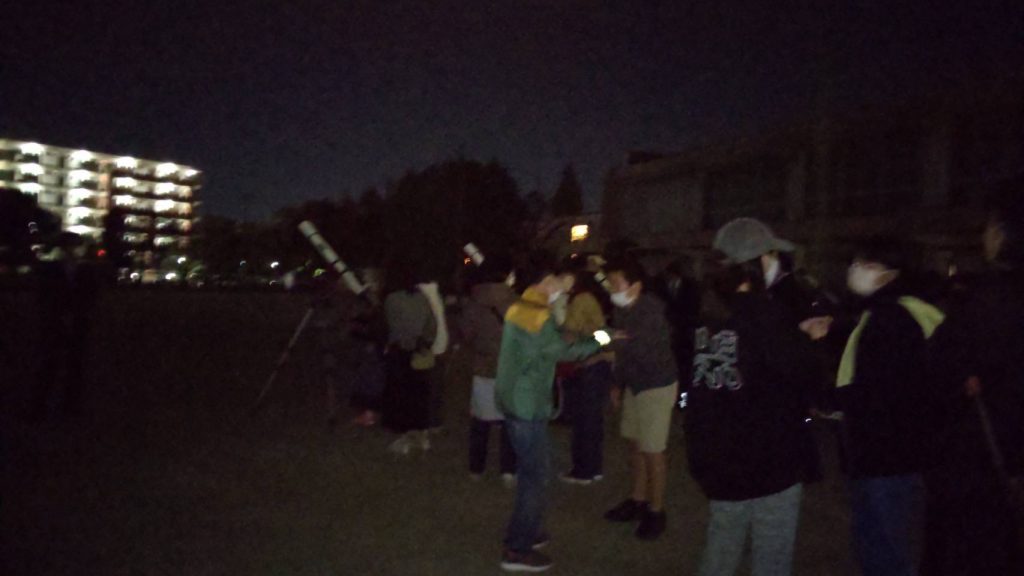

11月4日(金)に天文研修会を常磐小学校にて行いました。今回の研修会は「天文の魅力を多くの人に広めよう」をテーマにした新たな試みでした。それは、常磐小6年生とその保護者を対象にした天体観測会を開くことでした。

会員同士で、日程や望遠鏡の使い方を確認した後、参加者に、月や木星、土星を見てもらいました。約100人の参加者からは、「すごい、こんなにはっきり見えるとは思っていなかった」「土星の輪が見える」などの声が聞かれ、観察を楽しんでいる様子が見られました。

研修会を終えた会員からは「子どもたちの楽しそうな様子が見られて、このような研修会もいいと思いました」「望遠鏡の使い方を知ることができたのがよかったです」という声が聞かれました。

後日、参加した会員から「11月8日の皆既月食を、望遠鏡を使って職場の人と見ることができました」という声もいただきました。

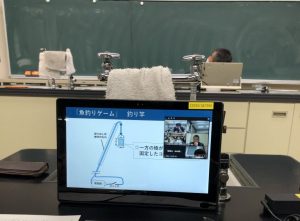

10月25日(火)に「魅力あふれる理科の授業の創造」を目指して、というテーマで研修会が行われました。今回は、会場+オンラインという形式で行われました。

会場には、常磐小西村先生、宝南小水田先生を講師に迎え、昨年度の実践研究部での成果を中心にお話いただきました。

西村先生には「問題解決の力を養う学びの場面」について、小学校5年生の振り子の動きの実践を、水田先生には「問題を見いだす学びの場面」について、小学校5年生の電磁石の性質の実践を紹介いただきました。

参加者からの質問も多く出され、活発な意見交換が行われました。

9月3日(土)に、岐阜県瑞浪市にて巡検を行いました。3年ぶりの実施となり、参加した会員からは「久しぶりにみなさんと野外で活動できてうれしかった」との声が聞かれました。

当日は、化石博物館や化石の地下壕、戸狩層の露頭の見学などを行いました。