5月27日(火)に化学専門部の総会・学習会・懇親会が行われました。総会では、本年度の活動計画、推進組織が承認されました。学習会では、化学専門部会員で昨年度まで市教委事務局で活躍したメンバーを講師に、「生成AIの教育への利活用」「夜間中学」「Nagoya HEART Plan(不登校児童生徒の多様な学びの補償に向けた支援方策)」について理解を深めました。その後の懇親会では、様々な立場や世代の会員が親睦を深めることができ、有意義な時間となりました。

「領域」カテゴリーアーカイブ

地学 報告会・懇親会

地学 室内研修

12月13日(金)に、弥富小学校にて、室内研修が行われました。服部先生(弥富小)、谷口先生(大須小)、小神先生(赤星小)、金森先生(広路小)が講師となって話題提供を行い、その後参加者で対話をする、という会でした。

話題は以下の通りです。

1、学びのコンパスを意識した理科授業の実践について

2、教材研究の仕方について

3、見方・考え方を働かせるとは

4、ICTを生かした理科授業の実践について

参加者からは、新たな考え方を知ることができた、というような声が多く、有意義な研修となりました。

地学 YCT(オフライン)

地学 天文研修会

物理専門部 第1回学習会

7月23日に若水中学校で第1回学習会が行われました。

全員で32人が参加する学習会になり、有意義な時間を過ごしました。前半は3人の先生方による理科授業におけるアイデア紹介、後半は夏季研修会に向けて発表内容を検討会しました。

物理専門部の部長の萩山中学校、山内俊一先生からは、挨拶とともに、学級通信を発行することによって得られるメリットをご自身の経験談を交えて、話をしていただきました。

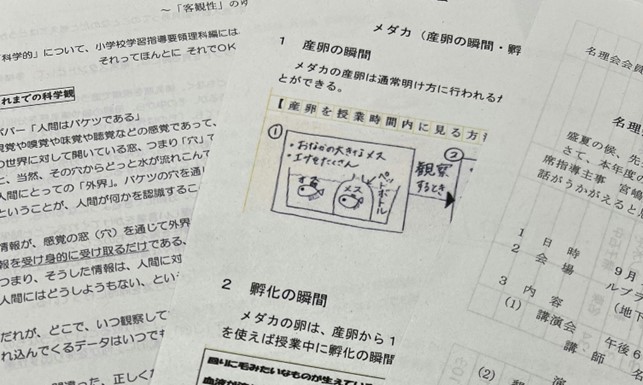

千年小学校の神谷朋代先生から、授業中にメダカの産卵の瞬間や孵化の瞬間を児童に見せたいと思って、過去に実践された方法について話がありました。メダカの産卵は明け方に行われるが、水槽を黒い布などで覆って、夜の状態をつくることによって授業時間内に児童に見せることができることを分かりやすく話していただきました。

城山中学校の小林正嵩先生からは、成績処理のときに役に立ちソフトを紹介していただきました。観点別に評価した成績を数値化して入力し、短時間で的確に処理することができるソフトでした。

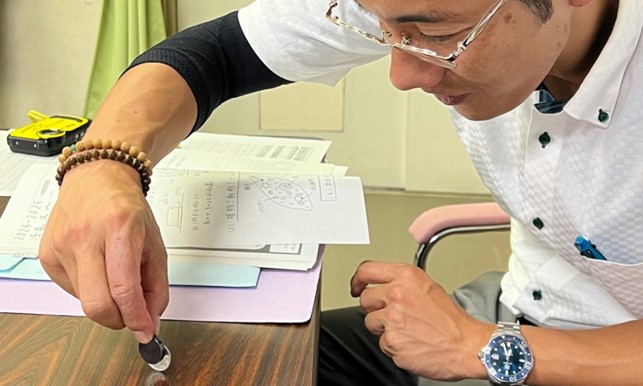

大手小学校の矢野貴裕先生からは、まだ教材とは言えないが、アイデア次第で「真の教材」になるという話をしていただきました。

磁石と1円玉を使った活動に、夢中になって取り組む会員の先生の姿が見られました。

その後、名古屋市理科教育研究会の夏季研修会に向けて、発表者の実践についての

検討を行いました。

地学 室内研修会

物理領域 第1回学習会

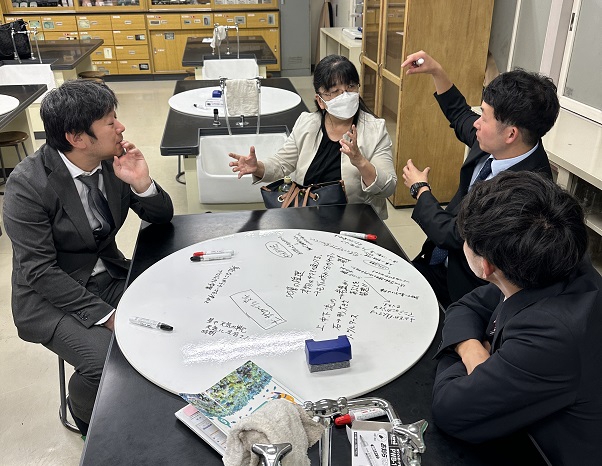

7月25日に山王中学校で第1回学習会が行われました。

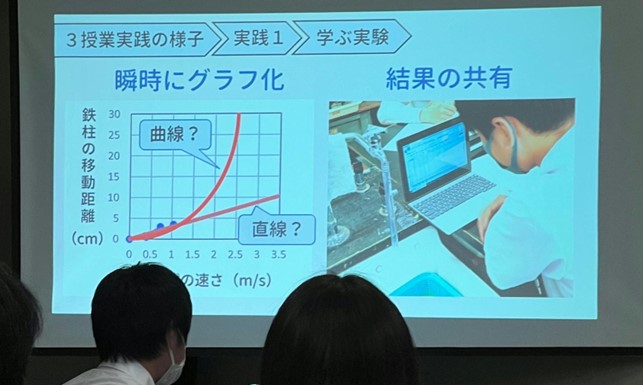

全員で36人が参加する活発な会になりました。今年度は会の精選の意味も込めて、大きく3部構成として、前半は7人の先生方による理科授業におけるアイデア紹介。後半は夏の発表会に向けた検討会、および論文等の個別指導の時間となりました。

領域部長の若葉中学校 加藤治先生からは挨拶とともに、月の土地権利書についてのロマンあふれるお話がありました。

大高南小学校、深川央基先生は3年生の生き物の観察において、ガチャガチャのフィギュアの精巧なモデルを用いることで、抵抗なくじっくりと観察ができる方法を提案されました。アゲハチョウの幼虫の足の生え方など観察することができました。

城山中学校、小林正嵩先生からは廃液処理の大変な金属樹の実験が手軽にできるマイクロスケールを使った手法を紹介していただきました。イオン化傾向の大きさの検証実験として有効な実験だとお話がありました。

西味鋺小学校、稲垣貴子先生はOPP(ワンシートポートフォリオ)の有用性についてのお話がありました。単元を通じてOPPシートに学習の流れを記入していくことにより、指導と評価の一体化に有効な手段として、様々な教科、単元での展開例をご紹介いただきました。

千早小、山口幸二先生からは「てこのはたらき」の授業において、児童の既習知識に揺さぶりをかける事象提示の工夫や、インターネットサイトを利用した「天気の変化」の学習の展開例をご紹介いただきました。

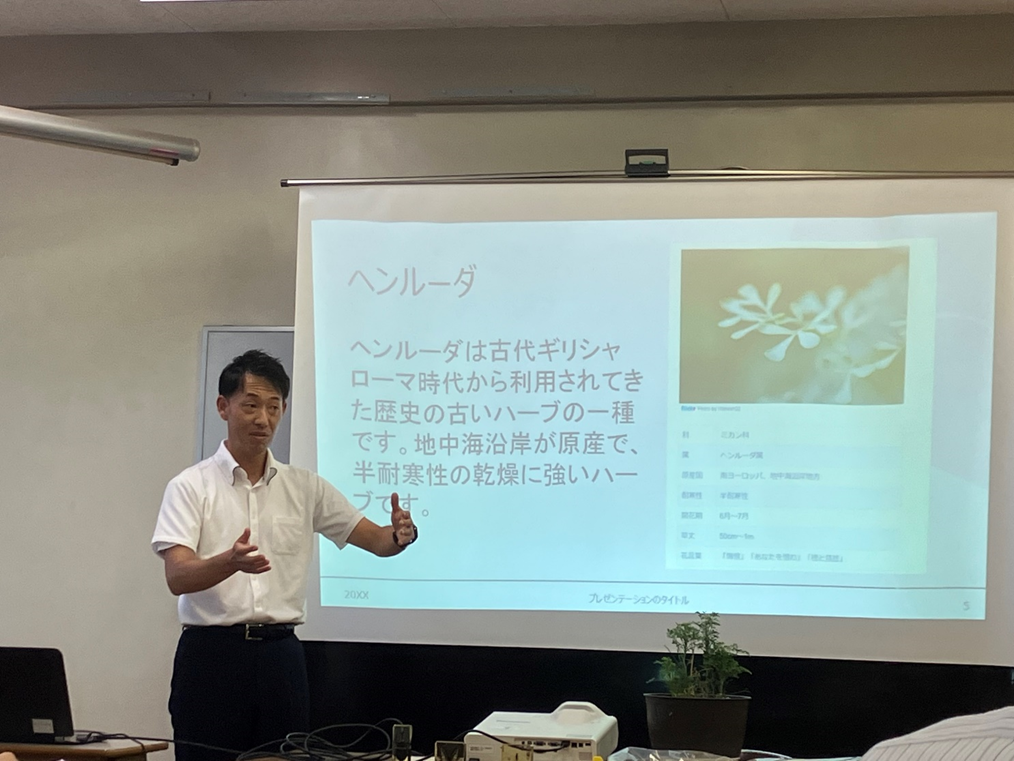

大手小学校、矢野貴裕先生からは、小学3年生の生き物の観察において「ヘンルーダ」という植物を使ったアゲハチョウの飼育から成虫に至るまでの観察例についてご紹介いただきました。既存のキャベツを使ったモンシロチョウの観察よりも手軽で画期的な方法でした。

その後、名古屋市理科教育研究会の夏季研修会に向けて、発表者の実践についての検討を行いました。本年度は分科会において若水中学校岩井春樹先生、なごや小学校梅里優一先生、そして全体会では味鋺小学校鬼木大先生が発表される予定です。領域をあげて応援していきます。

専門部地学報告会・研修会

2月28日(火)に地学報告会・研修会を常磐小学校にて行いました。今回の報告会では、本年度の活動報告やご勇退される方からのお言葉をいただきました。

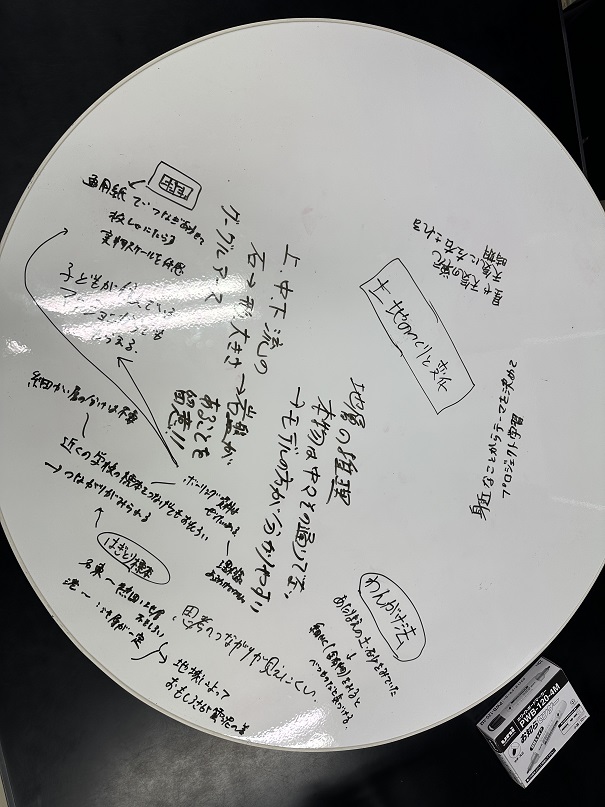

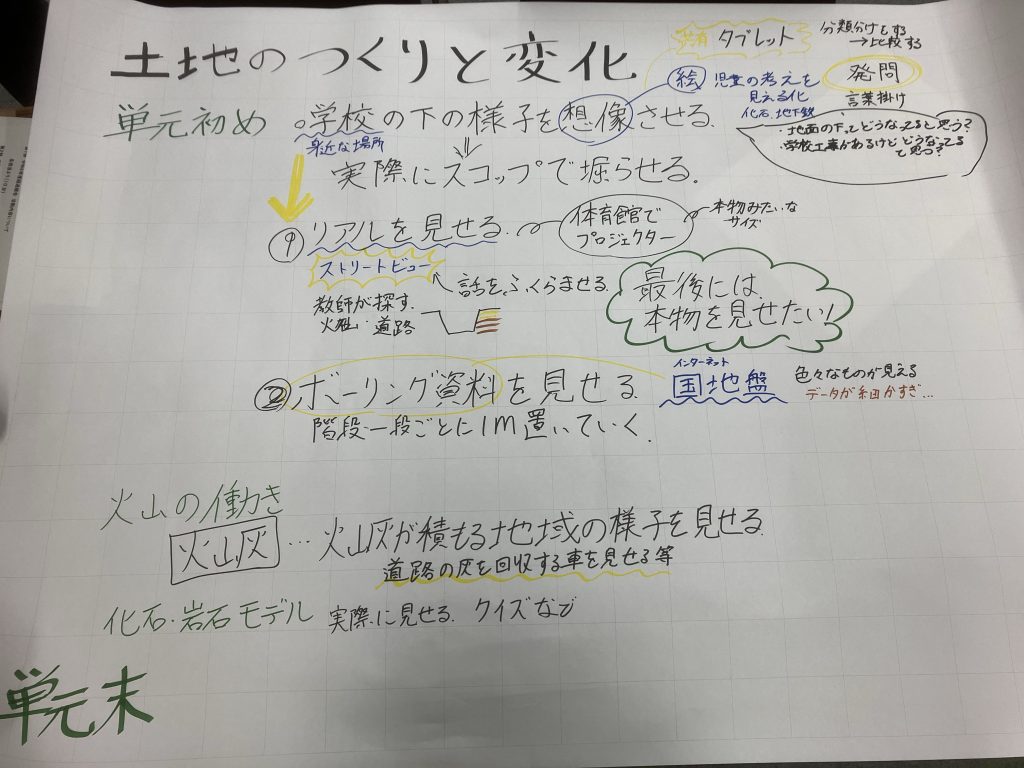

また、授業づくり研修会が行われました。小学校4年生「雨水のゆくえ」や6年生「土地のつくりと変化」、中学校3年生「地球と宇宙」の導入部に焦点を当てた話し合いをしました。

物理領域 第4回学習会・授業力アップ研修会

12月17日に山王中学校で第4回学習会が行われました。

授業実践をまとめたものを持ち寄って、内容の検討を行う予定でしたが、体調が優れない先生が多く、あまり集まりませんでした。そこで、理科だけでなく、学校現場で2学期に取り組んだことや、困っていること、心配していることなどの情報交換をしました。予定していた学習会の内容とは異なってしまいましたが、有意義な時間を過ごすことができました。

12月15日は鳴子台中学校で、化学領域主催の「授業力アップ研修会」が行われ、物理領域の会員の皆さんも参加しました。

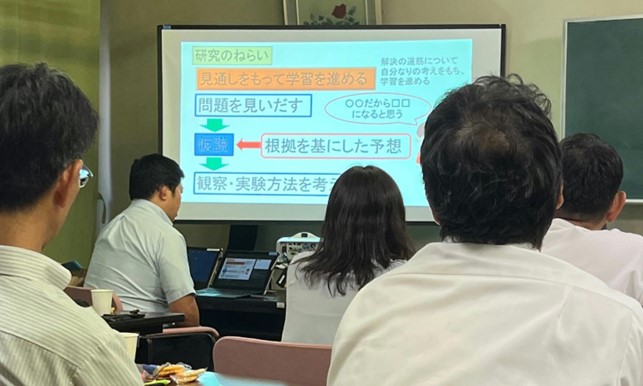

植田小学校の坪内登夢先生から、問題解決のステップについての話があり、子ども自身で問題が見いだせるように疑問を整理することが大切であるという話がありました。そして、子どもに、問いをもたせるには、「提示した事象を比較させ、ずれを生むことが大切である」という話がありました。

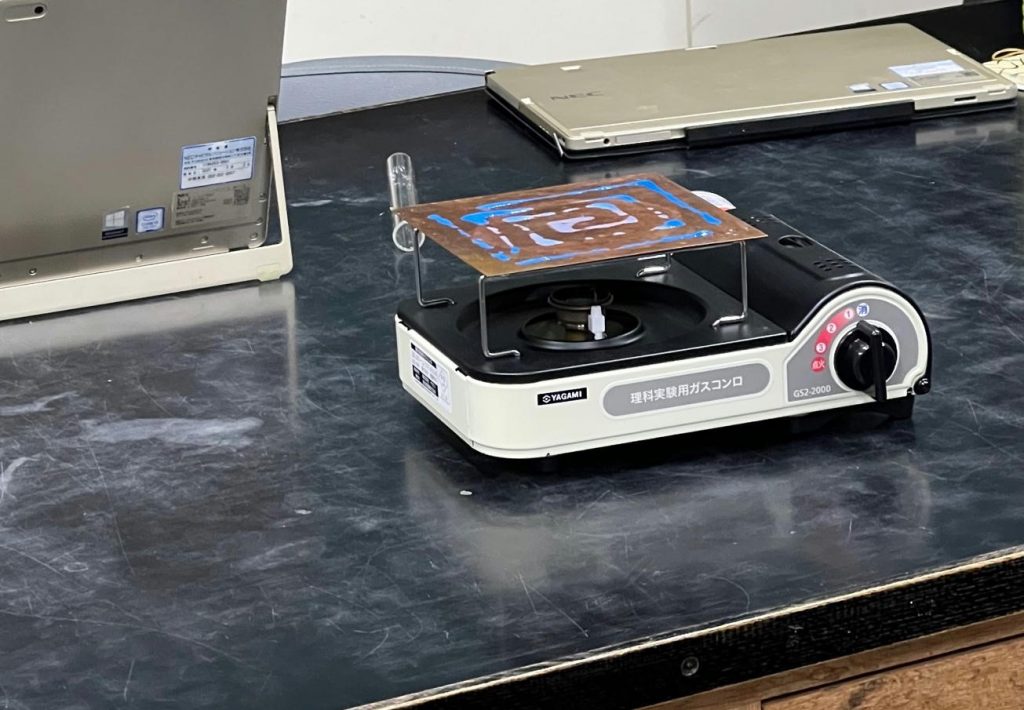

また、6年「植物の成長と水の関わり」の単元では、シマフムラサキツユクサを用いて気孔の観察を行うとよいことを教えていただき、実際に観察しました。他にも、4年「もののあたたまり方」の単元では、サーモペーストを銅板に塗って実験を行うと温度変化がよくわかり、もののあたたまり方をとらえやすいということを教えていただきました。

その後、千鳥丘中学校の松原潤一先生から、協働的な学びにするには、何に気を付けたらよいかという話や、ホロスペックフィルムなどの紹介があり、参加者からは、「早速、授業でやってみたい」「とても勉強になった」などの声が聞かれました。