7月26日に山王中学校で第2回学習会が行われました。

8月5日に行われる名古屋市理科教育研究会の夏季研修会に向けて、発表のリハーサルが行われました。

飯田小学校の大森善之先生が「『分かった』と言う声が聞こえる理科学習」というテーマで授業実践の発表をしました。試行錯誤をしながら問題解決できる児童を育てるために、何度も試すことができる場を設定したり、教材を工夫したりして実践に取り組んだことがよく分かる発表でした。

その後、扇台中学校の小比賀正規先生が「主体的に探究しようとする生徒の育成-三つの視点での『振り返り活動』を通して-」というテーマで授業実践の発表をしました。生徒が「きっかけ実験」をして、ずれに直面し、「三つの視点での振り返り」を行って、問題を見いだし、主体的に追究の実験を行った様子がよく分かる発表でした。

参加者から質問や、発表に向けての具体的な改善策が出されるなど、熱心な話し合いが行われ、夏季研修会に向けて有意義な時間を過ごすことができました。

8月5日に名古屋市理科教育研究会の夏季研修会が行われ、全体会では小比賀正規先生が、分科会では大森善之先生と大高小学校の陸浦毅樹先生が発表されました。新型コロナウイルス感染症の対策をしっかりと行って開催され、参加者からは「とても勉強になった」「実際に会って話し合いができてよかった」などの声が聞かれました。

9月27日に山王中学校で第3回学習会が行われました。

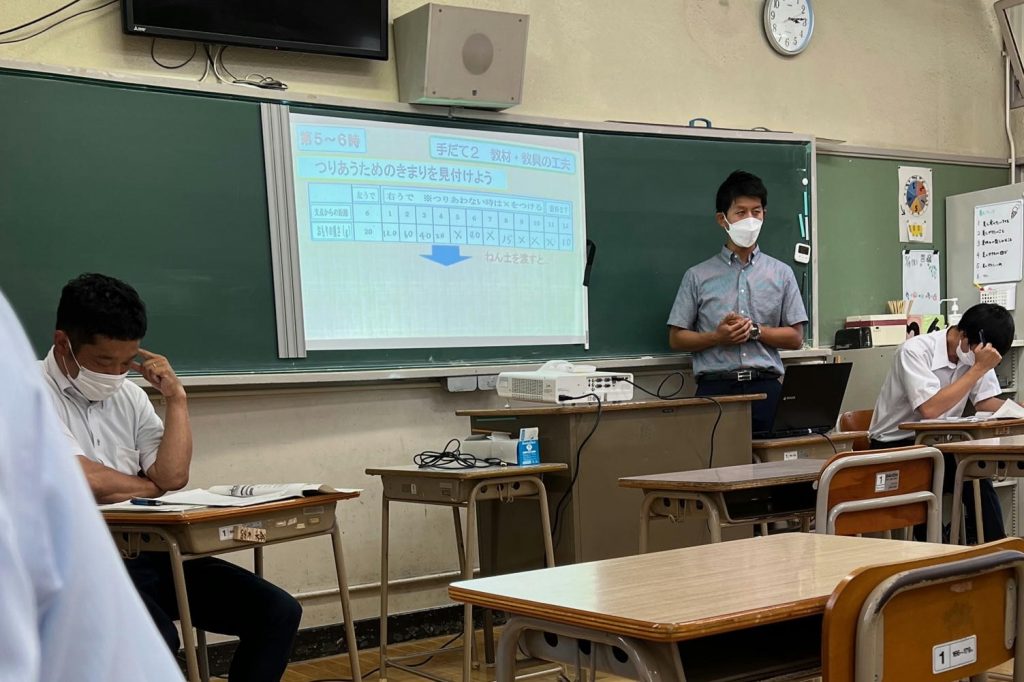

10月26日に行われる「秋の公開授業」に向けて、現在の状況についての報告が山王中学校の阿比留慶治先生と高針台中学校の矢野貴裕先生からありました。

単元構成に「チャレンジ課題」を位置付けたり、ダニエル電池にとろみ剤を用いたりするなどの工夫が盛り込まれた授業実践は、今からとても楽しみです。話し合い活動を通して、生徒が自ら課題を設定し、何度も実験し、探究活動をする姿が期待できます。