申込期限を10月17日(金)17:00まで延長しました。振込期限は10月24日(金)ですので、まだ申込みをされていない方はお急ぎください。よろしくお願いいたします。

「未分類」カテゴリーアーカイブ

地学 室内研修

12月13日(金)に、弥富小学校にて、室内研修が行われました。服部先生(弥富小)、谷口先生(大須小)、小神先生(赤星小)、金森先生(広路小)が講師となって話題提供を行い、その後参加者で対話をする、という会でした。

話題は以下の通りです。

1、学びのコンパスを意識した理科授業の実践について

2、教材研究の仕方について

3、見方・考え方を働かせるとは

4、ICTを生かした理科授業の実践について

参加者からは、新たな考え方を知ることができた、というような声が多く、有意義な研修となりました。

物理専門部 第1回学習会

7月23日に若水中学校で第1回学習会が行われました。

全員で32人が参加する学習会になり、有意義な時間を過ごしました。前半は3人の先生方による理科授業におけるアイデア紹介、後半は夏季研修会に向けて発表内容を検討会しました。

物理専門部の部長の萩山中学校、山内俊一先生からは、挨拶とともに、学級通信を発行することによって得られるメリットをご自身の経験談を交えて、話をしていただきました。

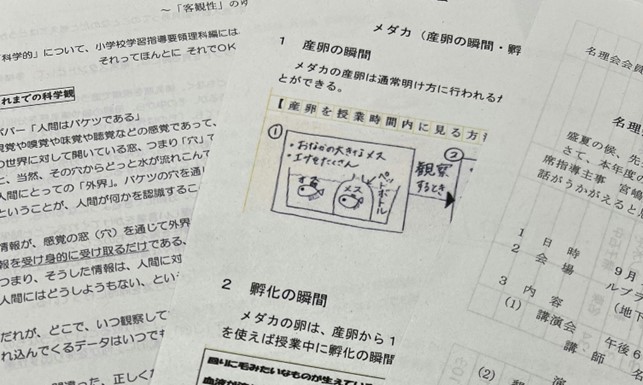

千年小学校の神谷朋代先生から、授業中にメダカの産卵の瞬間や孵化の瞬間を児童に見せたいと思って、過去に実践された方法について話がありました。メダカの産卵は明け方に行われるが、水槽を黒い布などで覆って、夜の状態をつくることによって授業時間内に児童に見せることができることを分かりやすく話していただきました。

城山中学校の小林正嵩先生からは、成績処理のときに役に立ちソフトを紹介していただきました。観点別に評価した成績を数値化して入力し、短時間で的確に処理することができるソフトでした。

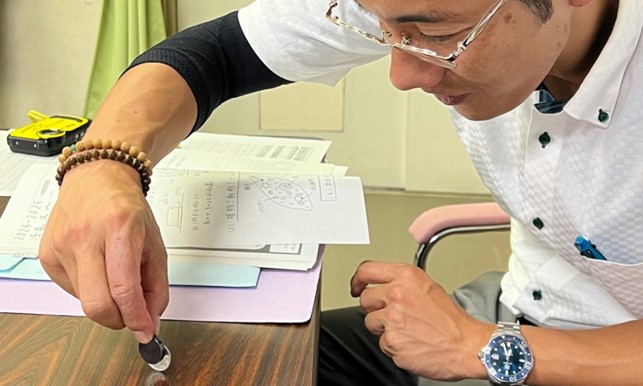

大手小学校の矢野貴裕先生からは、まだ教材とは言えないが、アイデア次第で「真の教材」になるという話をしていただきました。

磁石と1円玉を使った活動に、夢中になって取り組む会員の先生の姿が見られました。

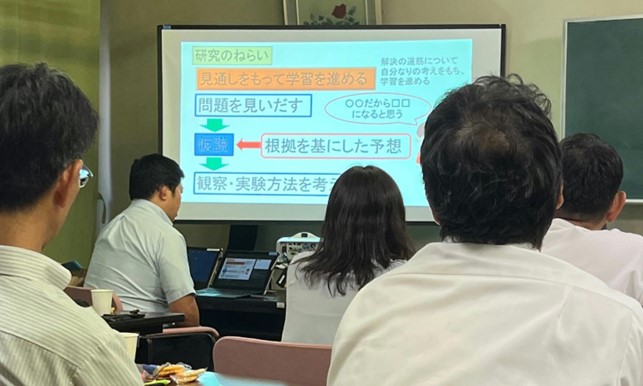

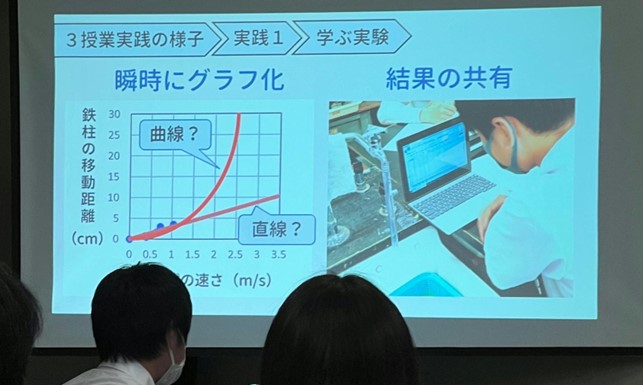

その後、名古屋市理科教育研究会の夏季研修会に向けて、発表者の実践についての

検討を行いました。

物理領域 第5回学習会

12月21日に田代小学校で今年度最後の学習会が行われました。

今年度の実践を振り返ったり、日頃の指導で困っていることを相談したりして、有意義な時間を過ごしました。

これまでは、困ったことがあると職場の先輩に相談することができましたが、働き方改革のために、今後は職場に残って相談することが難しくなると予想されます。そこで、来年度からは、理科指導だけでなく、生徒指導や他教科の指導、特活の指導など、若手教員が困っていることに相談にのったり、課題を話し合ったりできるような学習会にしていくことも検討しなくてはならないかもしれないと言う話が出ました。

物理領域 第4回学習会

11月6日に田代小学校で第4回学習会が行われました。

上野小の吹原健志先生から、「理科授業をデザインする 理論とその展開ー自律的に学ぶ子どもを育てるー」(森本信也編著)という本の紹介がありました。理科の学習で、話し合い活動をしているときに、自分の考えや気付きを表現できない子どもの姿を見ることがあるが、そのようなときに、子どもの発達状況に即した教師の働きかけによって、子どもが自分自身で表現することができるという内容でした。

続いて、山田東中の小林正嵩先生から、モデル教材を用いた蒸散の学習についての話がありました。蒸散が行われたときに吸水が起こることを理解しやすくするために、ガラス棒にキッチンペーパーを巻いて作った実験器具を作成したとのことでした。授業展開例の話もあり、よくわかりました。

その後は、2〜4人のグループに分かれ、日々の実践で困っていることを相談したり、職場での働き方改革について情報交換をしたり、研究集録に載せる原稿の検討をしたりするなど、有意義な時間を過ごしました。

名古屋市教育研究員の研究内容

名古屋市教育研究員の研究内容を公開しました。

→ こちらへ